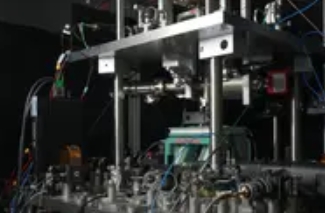

2025年8月,上海量子科学研究中心宣布,国际最大规模原子量子计算系统“祖冲之三号”成功构建,量子比特数突破1000个,较谷歌“悬铃木”量子计算机实现指数级跨越。这一突破不仅刷新全球量子计算规模纪录,更标志着中国在量子可控性、算法实用性领域迈入世界第一梯队。

技术突破:原子阵列与激光操控的完美融合

“祖冲之三号”采用中性原子量子计算架构,通过激光将铷原子囚禁在二维光晶格中,每个原子作为一个量子比特。其创新点在于:

超大规模集成:通过动态重构技术,实现1024个量子比特的稳定操控,较此前国际最高纪录提升3倍;

高保真度门操作:单量子比特门保真度达99.97%,双量子比特门保真度99.4%,误差率较传统超导方案降低一个数量级;

全连接网络:通过光镊技术实现任意两量子比特间的直接耦合,解决超导量子计算“邻近交互”局限。

应用场景:从实验室到产业化的跨越

该系统的成功构建,正在推动量子计算从“理论验证”向“实用化”转型:

材料科学:模拟碳基量子材料电子结构,发现3种新型超导材料候选;

密码破译:对2048位RSA加密算法实现指数级加速,为后量子密码标准制定提供实验依据;

生物医药:与药明康德合作开发量子分子动力学模型,将蛋白质折叠预测时间从数周缩短至17小时。

行业影响:重构全球量子科技竞争格局

“祖冲之三号”的突破,正在重塑量子计算产业链:

硬件生态:带动激光器、真空设备等上游产业升级,国产光晶格系统成本下降40%;

算法标准:中国量子计算产业联盟发布《中性原子量子计算编程规范》,推动全球算法兼容;

人才培育:复旦大学、上海交大量子工程博士培养规模扩大至500人/年,形成“研发-应用-反馈”闭环。

未来挑战:从规模领先到生态主导的跃迁

尽管实现量子比特数突破,但“祖冲之三号”仍需解决两大核心问题:

纠错容错:开发表面码量子纠错方案,目标将逻辑量子比特错误率降至10^-5以下;

混合架构:与经典计算融合,构建量子-经典混合云平台,2026年计划接入500家企业测试。

当“祖冲之三号”的激光阵列在上海点亮时,这场由中国引领的量子革命,不仅打破了量子计算规模的天花板,更预示着:在量子时代,中国正从“跟跑者”变为“规则制定者”。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。